发布于 2025-04-12 17:49

楼主

4月10日晚参加完“行知磨砺”关于“山地与地形,地理,等高线,山地名词与解释,指北针、地形图认识与导航”的招新培训,我仿佛获得了一把打开野外世界的“钥匙”。那些曾让我困惑的山峦沟壑,此刻在脑海中逐渐勾勒出清晰的“安全导航图”。

一、辨地形:从“看山是山”到“看山知险”

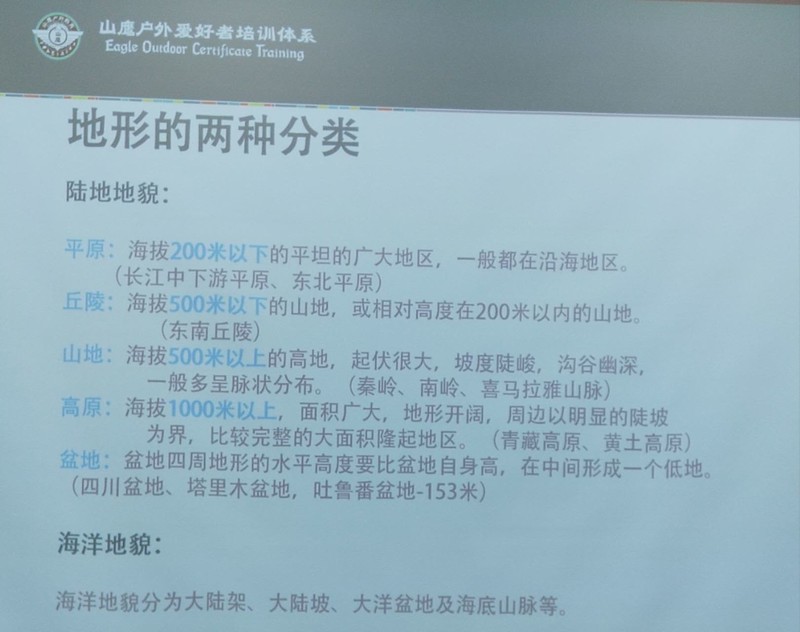

培训前,我对“地形”与“地貌”的认知停留在字面,而当讲师用沙盘演示山地与丘陵的成因差异,我才真正理解:地形是“外貌”,地貌是“故事”——落石频发的陡坡可能藏着地质断裂带,山谷的走向暗示着降水汇聚的轨迹。这些知识如同“风险扫描仪”,让我在踏入山区前就能预判潜在危险。

二、读气候:敬畏山水间的“脾气”

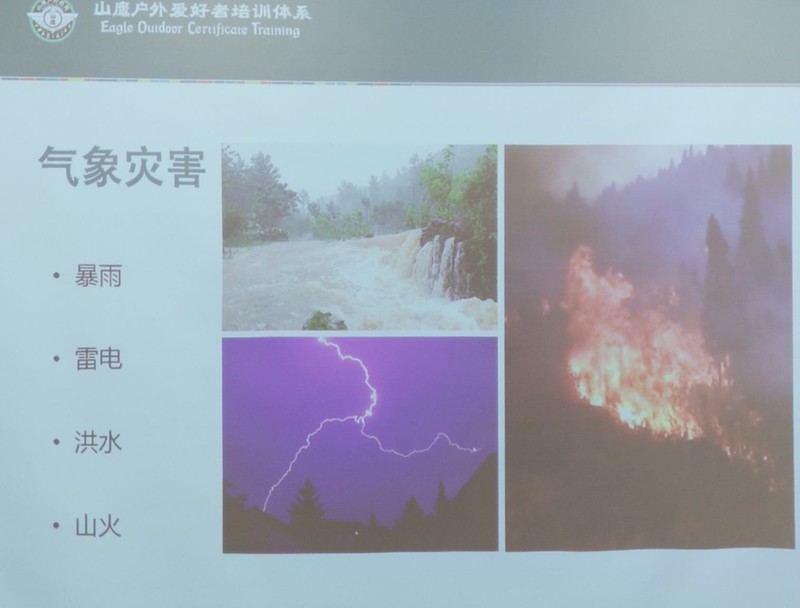

山区气候的“善变”远超想象:海拔每升1000米气温骤降6℃,暴雨可能引发泥石流,雷电专挑高处的物体“袭击”。当讲师播放雪崩预警视频时,我突然意识到:读懂天气不是“加分项”,而是“保命题”。那句“暴雨避低洼,雷电蹲成球”的口诀,从此刻进了我的安全意识里。

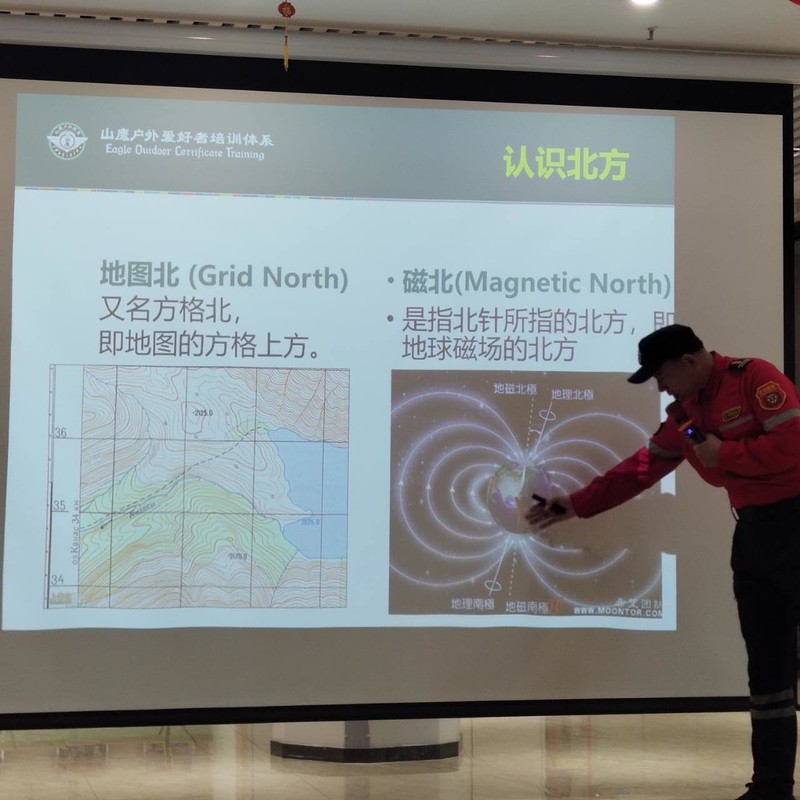

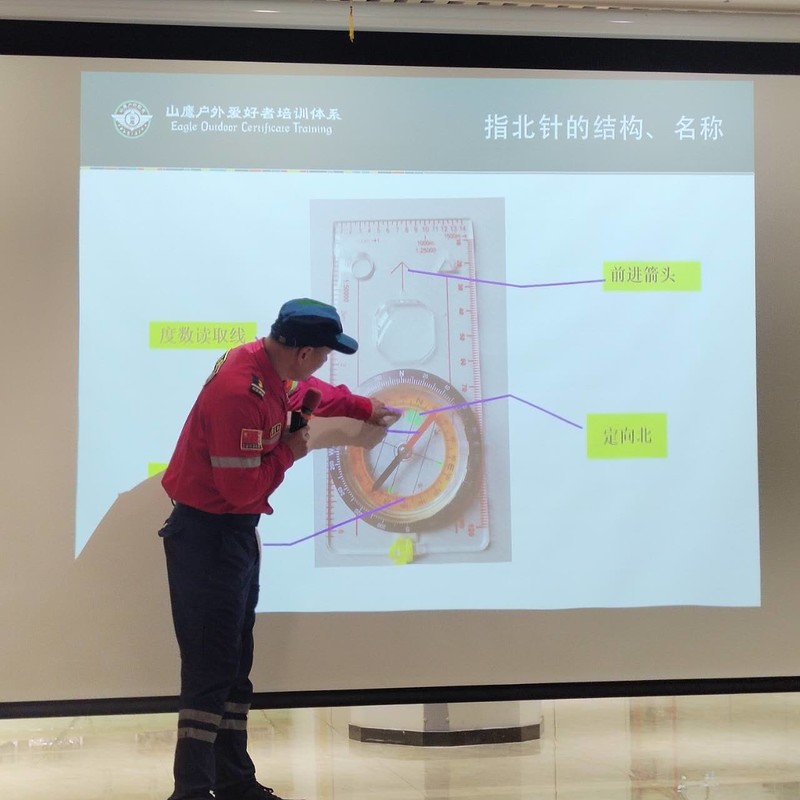

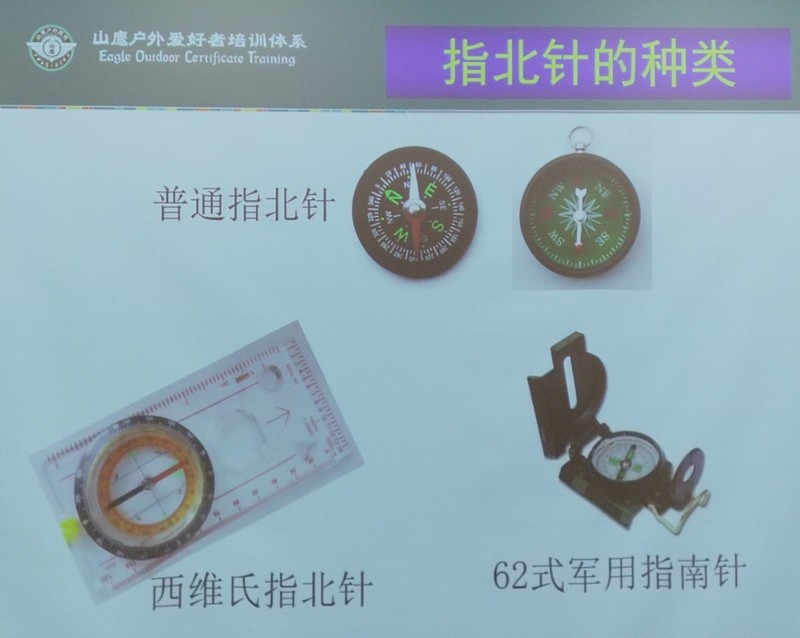

三、用工具:指北针与地图的“黄金搭档”

指北针的基板刻度曾让我眼花缭乱,但李教练的“三步定位法”(对正磁北、校准地图、找点连线)瞬间拨开迷雾。尤其当他用等高线疏密演示坡度陡缓(密集处需手脚并用,稀疏处可快速通行),我第一次发现地图上的曲线原来藏着“行进节奏”。而爬山时间估算公式(平路4km/h,每升100m加10分钟),更让规划行程从“凭感觉”变成“有依据”。

结语:把“知识”穿在脚上

这次培训教会我的,是在自然面前保持“清醒的敬畏”:既不盲目冒险,也不被动等待。当指北针的红针稳稳指向北方,当等高线在地图上勾勒出安全路径,我明白:野外生存的底气,源于对地形的理解、对工具的掌控,更源于将理论变成为行动的严谨。未来踏上山路,我愿做山水间的“解读者”,让每一步都走在知识筑牢的安全线上。

吴丽欢

2025年4月10日晚

-

小群

2025-04-12 18:27

小群

2025-04-12 18:27 回复 查看全文

回复 查看全文